今日は吉祥寺までコンサートに行った。

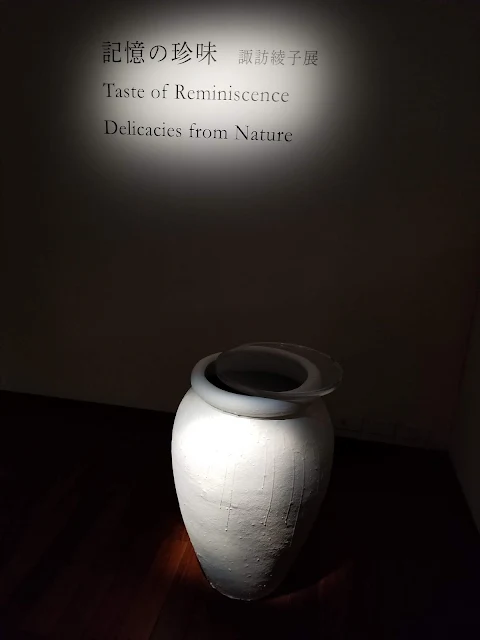

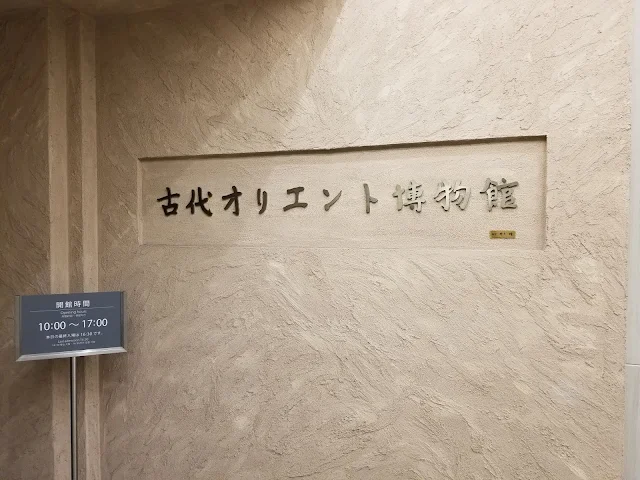

せっかくだから、時間まで周辺の美術館を回ることにした。

山本有三記念館と太宰治文学サロンに行ったのだが、ジブリ記念館にも行こうか少し迷った。

というのも、今後、新型コロナウイルスのせいで美術館は長く閉館に追い込まれるだろうから、一度はジブリ記念館も見ておきたいと思ったからである。

しかし、永久に閉館されるわけでもなく、今日が見納めというわけでもないので、また今度にすることにした。

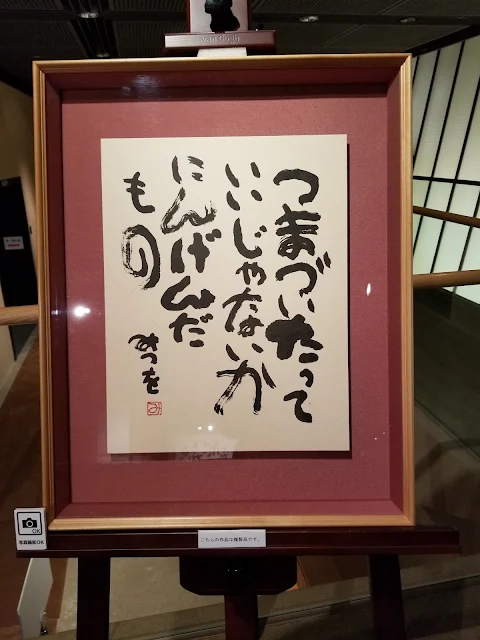

以前、山本有三記念館の館員の女性と雑談したとき、太宰治文学サロンもおすすめだと言っていたので、太宰治に興味はないが、いずれ行ってみようと思っていた。

正直、国語の教科書の「走れメロス」の作家で、自殺したということくらいしか知らない。

カフェの給仕の女性と愛人関係となり、などという話もここで見て思い出したが、最も重要な発見は、太宰治の奥さんがきちんとした女性であることだった。

太宰治の成功のかげには、この奥さんの内助の功が大いにあったのだった。

コンサートは武蔵野市民文化会館で行われた。

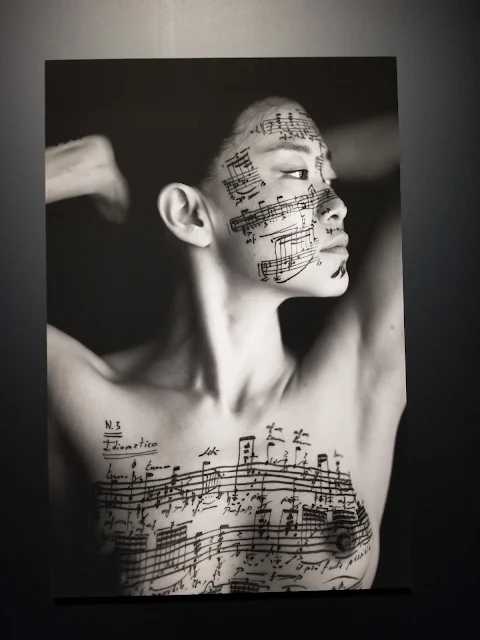

ダナエデルケン(Danae Dörken)はドイツ人の女性ピアニストである。

彼女はまだ年が若く、30才前後と思われるが、バネがあり、みずみずしい演奏、テクニックもセンスもテンポも期待以上で、私は非常に満足した。

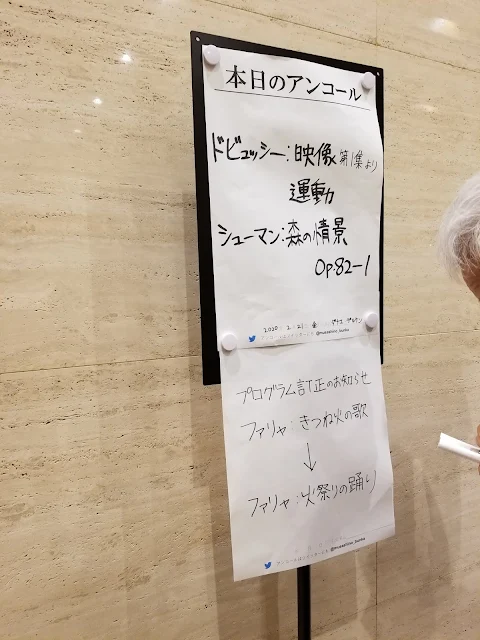

アンコールはドビュッシーとシューマンの2曲、「森の情景(Waldszenen)」はこれまでも何度かコンサート会場のアンコールで聞いたことがあるが、シューマンの曲想はメランコリックで、つくづくアンコール向きだと思う。

おととしの銀座ヤマハホールでは、マルクアンドレアムラン(Marc-André Hamelin)が最後にこの曲(ただしOp82-9「別れ(Abschied)」の方)を演奏していた。

コンサート終了後はサイン会がある。

私はしばらく、近くで彼女の様子を眺めていた。

一生懸命サインを書く彼女の姿が印象に残ったが、日本では有名でなく、サインを求めるファンの数は少ない。

彼女は輝かしいキャリアの持主ではない。

なので、批評家などは持ち上げようがないのでは、とも思った。

ところで演奏会とは直接関係ない話を最後にひとつ。

客席のなかに、こないだの上野奏楽堂の北村明子さんのコンサートで見かけたホームレスと思しきおじいさんを発見した。

ほんの数週間前のことで、身なりが場違いだったのと、口笛のようないびきをかいて寝ていた迷惑客だったので、私はよく覚えていたのだ。

おや、今日は、連れのおじいさんもいるのだな。

いやいや、彼らはホームレスに見えるだけだろう。だって連れのおじいさん、高そうなスマートフォン(アイフォン??)を持っており、指で上手に使いこなしているではないか。

また、電車賃もチケット代も安くはないのだ。

いや、まあ、彼らが本当にホームレスなのかどうか、それはどちらでもよいことである。

日本はほどほどの平等社会であり、大変に結構。

あいつらホームレスみたいだから会場に入れるな、と怒り出す客がいないのも、いかにも日本らしくて平和でいいことだと思えるのだが、どうだろう。