2月下旬は梅花の見ごろである。

先週は散髪に行く途中、湯島でおりて湯島天神の梅を見てきた。

思いのほか参拝客が多く、境内は例年以上の人出だった。

天神下から広小路まで大通りを歩き、小池都知事の自粛の号令とは裏腹にかなり人が出歩いていると思った。

長期の自粛生活に耐えきれず、多くの人(私も含めて)が、大挙して出歩いているように見える。

上野広小路から銀座線で銀座まで行き、入館を予約していたポーラミュージアムアネックスに行った。

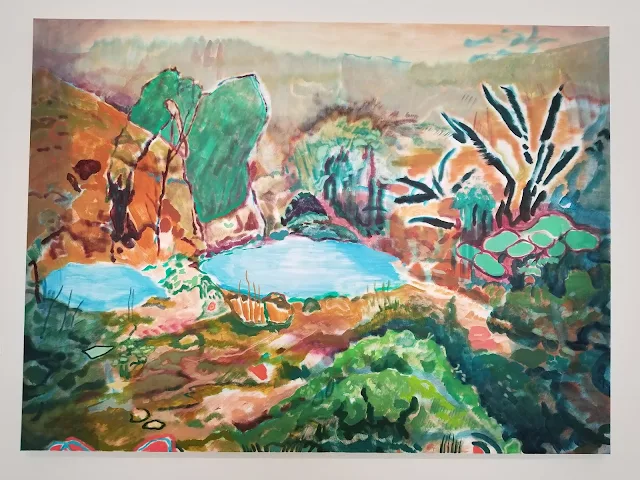

柏原由佳さんの「1:1」という個展で、これはなかなかよかった。

資生堂美容室で散髪した後は、資生堂ギャラリー、篝(かがり)、銀座グラフィックギャラリーなどを回った。

篝は、担当美容師のDさんのおすすめで、かねてより立ち寄りたかったラーメン屋である。

場所が分かりにくく、これまで2度ほど探したのだが見つけられなかった。

今回はDさんにも確認してついに辿り着くことができたが、電通銀座ビルの大通りの1本向こうの路地ではなく、電通銀座ビルの大通りとその次の路地の間に、車止めのある非常に狭い通路がある。

それはちょうど大通りに面するビルの裏側のすき間のような通り道なのであるが、そこを入っていくと篝の店構えがある。

ラーメンではなく、SOBAと書いてあり、日本料理屋のような外観であった。

新型コロナウィルスの影響で客が少なく、食べている最中に私以外の客が誰もいなくなるという有り様だったが、おいしいラーメン屋だった。

その後は、ミッドタウン日比谷から日比谷線で上野駅まで行った。

アトレ上野のあんみつ屋「あんみつみはし」に入ろうと思った。

なに、あんみつ先生があんみつを食べる写真を撮りたかっただけ。

だが、店内はほぼ満席だった。

あんみつではなく、「密」なので、私は入店をあきらめた。

そこから上野恩賜公園に行き、おもしろそうな展示の美術館を探したが、上野の森美術館は展示替えで休み、国立西洋美術館は来春まで改装で長期の休みと書いてあった。

東京都美術館の方まで歩くのはさすがにめんどうで、戻って再びあんみつみはしをのぞいてみた。

が、まだ満席のまま。

まあ、仕方がない。

あんみつ先生があんみつを食べる写真は、またの機会に撮ることにしよう。