こないだ、コピー機の順番を待つ間、ブックスタンドの少年ジャンプを手にとった。

週刊少年ジャンプ、、、

懐かしいというか、何というか、学生時代は駅の売店で170円で売っていた。

それがいまは270円もするのか!!

しかも、紐で縛られ、立ち読みができないとは。

内容も様変わりしているのではないか。

表紙を見ると時代の移り変わりを感じる。

私の学生時代のジャンプといえば黄金時代だった。

鳥山明「ドラゴンボール」、冨樫義博「幽遊白書」、井上雄彦「スラムダンク」、この御三家で雑誌も単行本もバカ売れしていた。

私は帰宅して、書棚からジャンプコミックスの単行本を取り出した。

懐かしの「こち亀」と「ハンターハンター」を、ぱらぱらとめくって読んだ。

「ハンターハンター」って、まだジャンプに連載しているのかなあ??

「主人公の少年・ゴン=フリークスがまだ見ぬ父親のジンと会うため、父の職業であったハンター(詳細は下記)となり、仲間達との絆を深めながら成長する様を描いた冒険活劇」「くじら島に住む少年ゴン=フリークスは、幼少期に森でキツネグマに襲われている所をハンターの青年カイトに助けられた。ゴンはこの時、死んだと思われていた父親ジンが生きており、優秀なハンターとして活躍していることを知る。それをきっかけにハンターという職業に憧れを抱いたゴンは、ハンター試験の受験を希望。ジンを快く思っていない里親ミトの出した条件をクリアし、ハンター試験会場へと向かうべく故郷を旅立った」

ハンター試験ねえ、、、

つくづく思うが、この世はハンター試験だ!!

志を高く持って努力をしていれば、ふとしたきっかけで、(ヘッド)ハンターと出会うことがある。

志願すれば誰でも受験生になれる。

そう、本人も知らないうちに。

いつのまにか試験が開始していることもある。

セレンディピティ(serendipity)という言葉を知っているだろうか。

ふとしたきっかけで幸運(チャンス)を掴むことである。

このとき、ちょっとした手がかり(ヒント)に気付けるかが重要だ。

漫画の中のハンター試験は、大学受験や国家試験のように公正な試験形態ではない。

試験内容は、その時々の試験官がその場で適当に決めるから、不公正だ。

つまり、試験官の人的要素、受験生の運に大きく左右される。

鬼試験官は、人権無視の無理難題を突き付ける。

そのため受験生のほとんどが不合格となったり、死んでしまったりするが、運営委員会は、それはそれで問題ないのだという。

しかし、やさしい試験官は簡単な問題を出してくれる。

らくちんだし、これは、ありがたい。

例えば単に聞かれたことに答える、言われたことを実行する、それだけで合格することもあるみたいですよ~♪♪

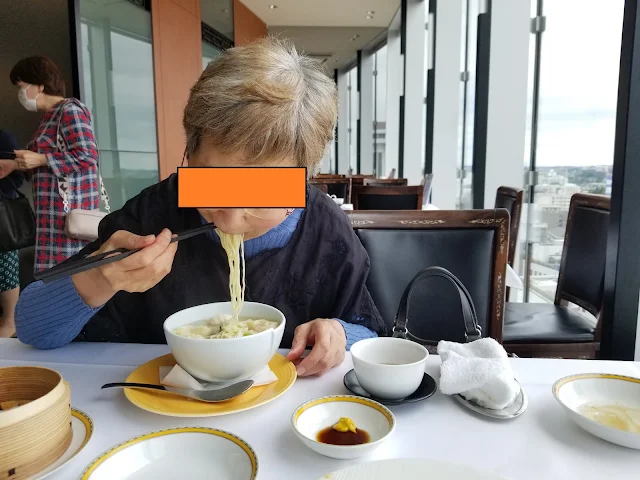

楽しい楽しいABCクッキング!!

ハイ、2人とも合格(*'ω'*)///

すると次は、別の試験官が登場し、二次試験の開始となった。

今度は2人に、まったく別の課題が与えられた。

なになに??

二次試験の試験官は、彼ら(2人は私の大学の後輩で留学生)の事業計画書を見たいようだ。

私は早速、彼らから預かっているアーティスト支援事業の事業計画書を、二次試験の試験官に送った。

中核のデジタルアート事業、、、いわゆるNFT事業といわれるものだ。

これは最近の流行りだから、なかなかいいと思う。

しかも、衰退中の日本市場ではなく、リッチな中国市場をターゲットにするとは、目の付け所もなかなかいい。

この事業は、日本人アーティストの可能性を広げるに違いない。

そういえば数ヶ月前、私はコレド室町で、たまたまデジタルアートの展示会を見たのだ。

エキサイティングな作品ばかりだったが、これからの時代は、伝統的な正統派アーティストだけではなく、ゲームクリエイター、アニメーターといった新しいアーティストが、デジタルアートの分野で活躍し、アート業界を盛り上げるだろう。

実は、この一次試験(料理教室)が行われたのは、今年3月のことだった。

それ以前からこの事業は計画されており、3月当時もいろいろと進行中だった。

では、結果はどうだったのか。

つまり、肝心の二次試験の結果についてであるが、後日、本人たちから「だめでした」という連絡があった。

あら、残念です、、、

二次試験の試験官は、私とは違い、非常に偉い人で、かつ、厳しい人でした(*'ω'*)!!!

エッセイストの私なら、今回のように、エッセイのネタを提供してくれれば、すぐ合格なんですけどねえ。

この2人、これからもあきらめずに起業するのだろうか??

夏休みになり、ぶっちゃけ、諦めたようである。

まあ、学生時代のノリで起業する人もいれば、しない人もたくさんいる、ということだろう。

以下、追記。

これまでブログに書きませんでしたが、3月以降、私の体調はイマイチでありました。

自分でも驚いてしまうのですが、2021年の今頃と比べると、現在の私の体重はマイナス約10キロなのです(*'ω'*)wow!!

おや、大学時代の体重まで、見事に戻ってしまいました。。。

その点はうれしいのですが、ちょっと心配、、、私は去年から、ダイエット目的で運動を続けていますが、最大でマイナス10.5キロを達成したのです。

念のため、病院で検査を受けましたが、重い病気などはなし。

しかし、無理はしないほうがいいということで、日常生活は調整中、講師業を始めとする様々な仕事も4月以降お休みをしています。

講師業は8月中旬から再開の予定で、しばらく夏休みに入ります。