覚えているだろうか。

数ヶ月前、日本政府が手持ちのワクチン(アストラゼネカ)の一部を台湾に寄附した、というニュースを。

私はきのう、用事を済ませた後、ワイン友達のBさんからの頼まれ事で東京駅に向かった。

Bさんは昨年から、日本を離れて家族と台湾で暮らしている。

時折Lineでやりとりをし、かわいいお孫さんの写真を見せてもらったりしているが、最近ようやくワクチンを接種できたという。

実は、Bさんの接種したワクチンは、日本が寄附したアストラゼネカ。

最近の台湾は、コロナの感染が急拡大しており、ワクチンの接種が必須の状況であった。

しかし、諸事情(主に対中関係)によりワクチンが手に入らず、非常に困っていたのだ。

そこに日本政府がワクチンを寄附し、日本のおかげでワクチンを接種できた台湾の人たちが、感謝を込めてこの写真(動画)のようなメッセージボードを作った。

Bさんの説明だと、メッセージボードは東京駅構内のどこかに掲示されているはずなのだが、最初、私はどこにあるのか分からなかった。

私は台湾日報のウェブサイトで探したが分からず、インフォメーションセンターに行った。

案内の女性は、ちょっと分からないですね、と言い、本部に問い合わせてくれたが、5分ほどかかり、ようやく場所が分かった。

そこを左に行くと地下への階段があるので、おりてください、改札口を出たところに掲示されています。

なあんだ、丸の内地下中央口を出てすぐの地下道の柱に、でかでかとあるじゃないか。

台湾から日本へ伝えたい「ありがとう」。

私はBさんに送るため、スマホで何枚か写真撮影をした。

せっかくなので動画も撮影した。

しかし、うまく撮影できているのかよく分からない。

実はきのう、スマホ画面の保護フィルムを新しいものに貼りかえたばかりなのだった。

透明ではなく、ブルーライトカットのような色みがかかっており、しかも自分で貼りかえたので気泡があり、画面全体が薄暗かった。

たぶんうまく撮影できていると思うのだが、どうだろう。

それにしても、あれだよなあ。

感謝のメッセージがこんなにでかでかと書かれており、数日前から日本の中心地に掲示されているのに、ニュースの話題にもならないし、通行人のほとんど誰もが目もくれず通り過ぎる。

いや、まあ、ここの通行人のほとんどは働き盛りの多忙な会社員ばかりなので、仕方がないか。

それにいまは東京オリンピック真っ最中だし、マスコミもそれどころではないのだろう。

その後、私は日本橋駅から三越前駅へ。

地下からエスカレーターで1階に上がると、エントランスホールにオリンピックのゴールドメダルの巨大なものが展示されており、多くの人が集まり記念写真を撮っていた。

その脇の階段を上がり、古めかしいエレベーターを上がると、7階の三井記念美術館に行くのだが、今日の私は地下から外に出て行くところがあるのだ。

さて、とりあえず三越前駅の外に出た。

すぐそばにコレド室町と福徳神社があり、私は神社でお参りをした後、何となく100円のおみくじを引いた。

福徳神社の周囲はオリンピックムード一色。

バトンタッチのモニュメントを見た後、私は歩いて首都高の高架線の向こうの小伝馬町方面へ。

スマホで確認したが、この建物に間違いない。

BNAWALLアートホテルイン東京。

ここが、今日の私の最終目的地である。

入口には「BNAWALL(BNAウォール)」という案内板があった。

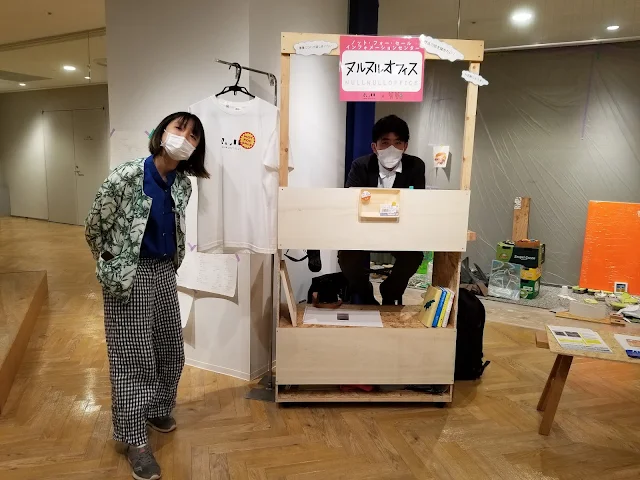

1階ラウンジは、昼は喫茶店、夜はバー、そしてギャラリーにもなっており、大きな壁画が飾られているのが売りである。

私は中へ入った。

昼間なのに薄暗く、右手の受付に屈強な外国人の男が座っており、いらっしゃいませと言われた。

左手の棚を見ると、名刺と画集(展示品目録)が置いてある。

名刺には倉敷安耶(くらしきあーや、Aya Kurashiki)と書いてある。

私がそれを手に取って眺めると、黒服の女性(バーテンダー??)が来て、声をかけられた。

「いらっしゃいませ。」

「こんにちは。」

「倉敷さんのお知り合いの方ですよね?」

「そうですが、、、」

「今日は、倉敷さん、在廊してませんけど。」

「ええと、、、私は倉敷さんではなく、壁画を見に来たのですね。とりあえず、何か冷たいものでも飲みたいのですが。」

「それなら、こちらへどうぞ。奥のカウンター席があいてますよ。」

「すみません。」

少し歩くと倉敷さんのミステリアスな絵がラウンジのあちこちに飾られている。

また、1階右手が地下に向かってガラス張りの吹き抜けになっているのだが、そこにも彼女の描いた大きな壁画があった。

壁画もまたミステリアス。

私は、客のいるテーブル席を避け、誰もいない奥のカウンター席へ。

先ほどの女性が向こう側へ戻り、私はアイスコーヒーを頼んだが、用意できるまで近くで壁画を眺めたくなった。

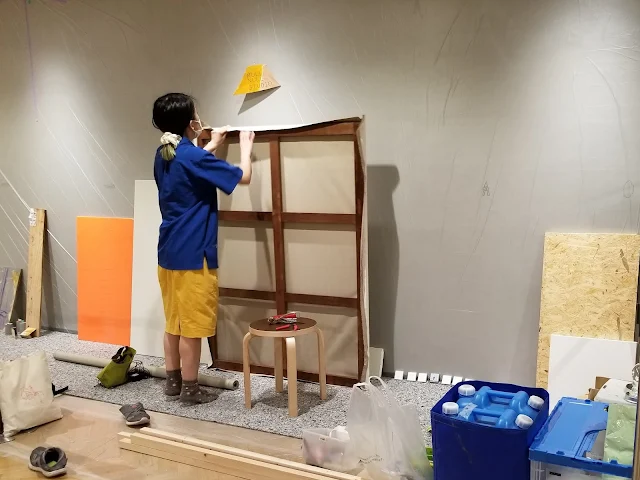

ガラスに近寄り下を覗き込むと壁画全体を見下ろせるが、地下1階の床に画材などが散らかっており、建設現場のようにも見える。

その後、私はカウンター席に戻り、アイスコーヒーを飲みながら、さっきの黒服の女性(Wさん)と1時間ほど話しこんだ。

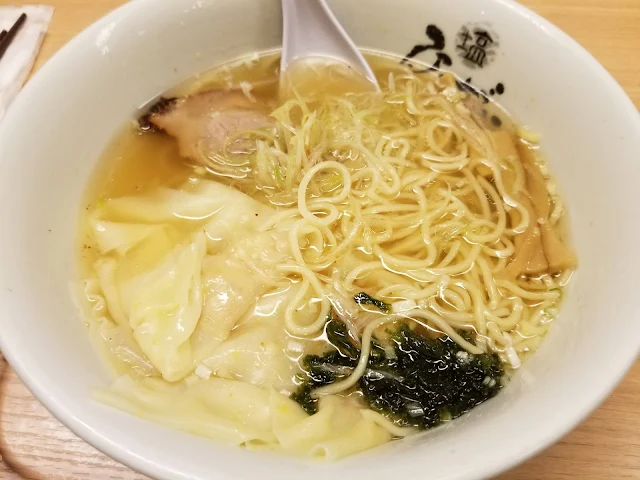

ラーメンの話、お酒の話、音楽の話、くだらない話で盛り上がった。

彼女が塩ラーメンが好きだというので、この近くのおいしいラーメン屋(東京ラーメンストリートと人形町の「ひるがお」)を教えた。

その間、テーブル席の若い男性グループが退店し、いつのまにか店内は私たちの話し声だけになった。

彼女の話では、このホテルは1階がロビー兼ラウンジバー、2~5階がアーティストがデザインした客室だという。

正式名称は、BNAWALLアートホテルイン東京といい、売上の一部がアーティストに還元される仕組みの新しい形のホテルである。

「そういえばアートホテルなのに、アートの話をまだしていなかったですね。」と私。

「そうですね。私も一応アーティストなんですよ。」

「え~、本当に?? 素晴らしいですね。」

「ただ、私は平凡なイラストレーターなんです。技術もそんなにないですし、倉敷さんのような、大それたものは描けません。最近は外出自粛で、家に引きこもって雑貨作りをしています。」

「そうですか。」その後、私は彼女にこう言った。「そうだなあ、、、彼女のように、本気モードになって、大それたものを描く必要はないと思うけどなあ。」

「というと??」

「芸術は仕事にせず、趣味にとどめておく方が、人生幸せになれると思いますよ。」

そのうちカウンター右奥の裏口から、こんにちは、という声がして、酒屋の配達のお兄さんが入ってきた。

次々と商品を運び込むので、そのうちWさんはその対応に忙しくなった。

この2人、互いによそよそしくしているが、何となく、私がここに座っているからそうしているのでは、と感じた。

ようするに、Wさんは一応アーティストですと言っていたが、イラストと雑貨が好きな平凡な女性、なので私には酒屋のお兄さんとお似合いのカップルのように見えたのだ。

私はひとりで、残ったアイスコーヒーを飲みきった。

エアコンがよく効き、黙って座っていると少し寒い。

その後、Wさんが戻り、私たちはまた雑談を始めた。

「外が急に涼しくなってきましたね。」と彼女。

「これから夕立かな。」

「洗濯物があるから降ってほしくないわ。」

「確か天気予報は、午前中は雨、午後は晴れだったような気がしますけど。」

「だといいんですけど。」

「私も早いうち帰ろうかな。」

「その方がいいですよ。」

「さっきから話してて思うけど、あなたにはリアルな生活感があります。」

「あら、まだ独身なのであまり嬉しくないですね。」

「いや、リアルな生活感がある女性の方が、私はいいと思いますよ。」

「そうなんですか??」

「そうですよ。生活感がないと人柄がよく分からないし、美人だと特に、お高くとまっているようにも見えてしまうので、男性は近付きにくいというか何というか、、、」

「なるほど・。・」

「あ、お会計してください。あと、最後に壁画の前で記念写真を撮ってほしいのですが、お願いしてもいいですか。」

「もちろん。」

帰る時、壁画のそばへ移動し、彼女に何枚か記念写真を撮ってもらった。

彼女は最初失敗し、私のスマホのフラッシュをオンにした。

ああ、そうか。

ここは薄暗くて、フラッシュを使わないとうまく撮影できないのだ。

「暗いけど、うまく撮れてますか?」

「よく分からないな。実は保護フィルムを交換したばかりなのです。透明ではなく色付きのフィルムで、明暗が判別できないんですよ。でもとりあえず、OKです。」

「じゃあ、お返ししますね。」

「どうも、ありがとう。それにしても、ここは本当に静かです。薄暗くて涼しいし、別世界みたいだ。」

「ですよね!!」

「何とも言えない落ち着いた雰囲気が気に入りました。また来たいですね。」

「本当ですか、ぜひ、また来てください。お待ちしています。」

外に出たのは夕方の4時ごろ。

まだ蒸し暑く、サングラスをかけたいほどの日差しだった。

私はずっとサングラスをかけたまま店にいたが、最近のサングラスはかけていても普通に見えるし、店内が薄暗かったこともあり、写真の自分を見るまでそのことをすっかり忘れていた。

その後、電車内でスマホの保護フィルムを少しはがしてみた。

結局、写真はうまく撮れていなかった。

ああ、この保護フィルム、だめだな、、、うまく撮影できているのかその場で確認できないのは、さすがにまずい。

私は帰り道、上野広小路駅でおりた。

アメ横の家電量販店で、手帳型の革製スマホケースを購入し、きのう貼り付けたばかりの保護フィルムをはがした。

私はスマホを新しいケースに入れた後、財布を取り出しお釣りをしまった。

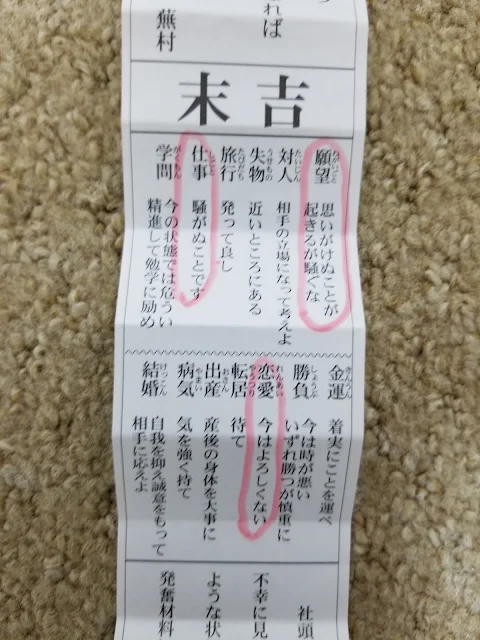

財布の中にはレシートと、末吉のおみくじがある。

願望 思いがけぬことが起こるが騒ぐな

仕事 騒がぬことです

恋愛 今はよろしくない