株価と投資セミナーのニーズは明らかに相関関係がある、ということを投資関係者から聞いたことがある。

株価が下落基調だからだろうか、去年の今頃は投資セミナーをしていたが、今年はどうもふるわない。

その代わり、私はY先生のすすめもあり、終活セミナーの方に目を向けている。

Y先生は最近、終活セミナーの引きの多さに驚いているのだという。

また、私は去年より公的機関アドバイザーをしているが、その関係で講演を引き受けることもある。

公的機関経由の依頼となると、投資セミナーよりも終活セミナーの方がふさわしいというか、ニーズがあるのだ。

まあ、そういうことも、私が終活セミナーに目を向ける重要な理由である。

しかし、いずれにせよ、コロナが沈静化しなければお互いに(対面の)セミナーなんてやってられないだろう。

ゴールデンウイークが終わり、久しぶりに用事で都内に行ってきた。

用事が済んだ後、お墓参りをしてから浅草へ。

浅草寺の雷門前は日本人で混雑しており、マスクの着用以外はすっかり日常が戻ったようだ。

仲見世を歩き、本堂でお詣りの後は東側の二天門へ。

雷門は浅草寺の表門(表参道の門)で、昭和35年(1960年)に再建された比較的新しい建造物なのに対し、二天門は江戸時代初期にできた非常に古い門である。

門の左手に重要文化財の案内板があった。

二天門を出ると左手のビルの1階にマツモトキヨシがあった。

暑いのでジュースを買いたい。

でも、確かここはかつてお土産屋で、2階に「布文化と浮世絵の美術館」があったはずだ。

私は2018年に、津軽のボロの展示を見たことがあるのだ。

しかし、会計の時、マツキヨの店員に聞くと、ずいぶん前になくなったそうである。

おや、マツキヨの前に人力車がとまった。

20代の体育会系女子が汗だくになって人力車を曳いていて私は驚いた。

これもまた男女平等のひとつの形だ。

私はふと、自衛隊や米軍に女性兵士が増えているという話もあるが実際どれくらいの割合なのだろう、と思った。

「お客さん、雷門は60才なんですよ!!」(と人力車の彼女)

「へ~、そうなん。」

「二天門は何才だと思いますか??」

「どうだろう。」

歩きながらだったので何才なのかはよく聞こえなかった。

が、彼女が人力車を曳いて客と談笑しているなら日本は平和である。

彼女の話し方は初々しく、たどたどしく、私はたいていのことはそれほど考えずにアドリブで話せるので、それは気楽なことだが年老いた証拠だと思った。

私だって学生時代はあんな感じだった。

その後、浅草駅から飯田橋駅へ。

神楽坂下の交差点から外堀通りを市ヶ谷方面に歩き、ミヅマアートギャラリーを訪問。

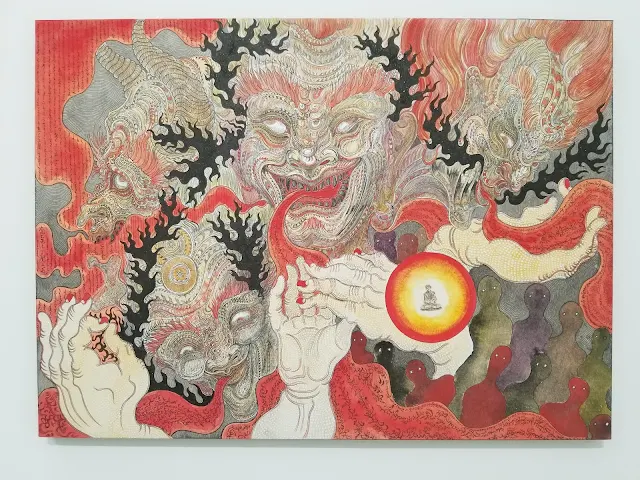

「パンとサーカス展」、作家島田雅彦の新聞連載小説「パンとサーカス」の挿絵をまとめた共同展示会である。

私の主たる目的は水野里奈さんの絵を3年ぶりに見ることだった。

ただ水野さんのことはすでにブログに何度も書いたので今回は省略。

展示の挿絵を見る限り、島田雅彦の今回の小説は世紀末SF小説か??

なかなかおもしろそうだが、現在はこれを見て能天気に笑えない世界情勢である。

市ヶ谷駅からJRを乗り継ぎ、6時前に帰宅。

着替えの後、私はまず書斎へ。

書棚に島田雅彦の本はあったっけ??と思ったら、「不惑の手習い」があった。

夕食後、早速読んでみた。

「不惑の手習い」は、40才を過ぎ、趣味にかまける島田雅彦の習い事体験のエッセイで、読みやすくておもしろい!!

島田雅彦は出版当時、私とほぼ同い年の47才、あとがきにそう書いてあった。

この本は2008年の出版、2008年はリーマンショックの年である。

2008年のリーマンショック、2011年の巨大地震と放射能汚染、それ以降、巨大台風、各地の地震などがあり、2020年から新型コロナウィルスのパンデミック、2022年からウクライナ戦争、、、世界も日本もどこへ向かっているのだろう。

本を読んでいくと、最近暗澹たる気分で世紀末SF小説を書いた作家が、習い事の先生(女性)と談笑したり、ハグをしたりしている。

また、ジャンポールエヴァンからショコラ・ショの作り方を習い、これで女を口説けるとか言っている。

そういえば、二天門の人力車を見た後、その先の交差点のところの都立産業貿易センター台東館に寄り道をしたのだ。

どういう施設か見たかっただけなのだが、エントランスで掲示板を見ると会議室でハッピーエンディングプランナー養成講座というのをしていた。

終活プランナー認定資格かな??

ハッピーエンディング、ではなく、英語で、Happy Ending、、、これもまた日本の平和の証、と思えば、微笑ましいネーミングではある。

ただ、日本の平和は宝だが、今後の世界情勢を冷静に見れば、終活をしてハッピーエンディングなんて、平和ボケそのものだ。

でも、おばあちゃんのおまじないみたいに、それっぽい言葉だけでもいいのかもしれない。

最後はハッピーエンディング??

.jpg)

.jpg)

.jpg)